Haldenstr. 18

Am zweiten Mai 1936 zog das Ehepaar Paula und Walter Zeimann aus Frankfurt/Main in die kleine Gemeinde Süßen im Landkreis Göppingen. Sie bewohnten als Mieter das ‚Haus Waldeck‘ in der Staufeneckstr.17 (heute Haldenstr. 18). Wohnungsgeber war Gustav Kuntze, der Besitzer einer der größten Firmen am Ort (Röhrenwerke G. Kuntze). Wer waren die Ehepartner?

Paula: Aus einer Handwerkerfamilie

Pauline Auguste (Paula) Zeimann, geb. Frömbsdorf kam am 8. September 1904 in Kaiserslautern zur Welt. Sie war das dritte Kind der damals 30-jährigen Hausfrau Luise Frömbsdorf, geb. Winkelmann und ihres 1871 geborenen Ehemanns Richard, der von Beruf Schlosser war. Paulas Mutter stammte aus dem pfälzischen Lambrecht, ihr Vater kam aus Pförten/Lausitz, das heute in Polen liegt. Im Jahr 1895 wurde Paulas ältester Bruder Oskar geboren, drei Jahre später der Bruder Hugo, der aber mit nur zwei Jahren starb.

Im November 1912 verließ die Familie Kaiserslautern und zog nach Raunheim am Main. Dieser Ort war aber nur eine Zwischenstation auf dem Weg nach Frankfurt. Im Adressbuch von 1916 wird Richard Frömbsdorf dort zum ersten Mal erwähnt; unter wechselnden Adressen findet man ihn bis ins Adressbuch von 1943. Meistens wird sein Beruf mit ‚Schlosser‘ angegeben, je einmal mit ‚Monteur‘ und mit ‚Mechaniker‘ und etwa 1935 muss er in Rente gegangen sein. Paulas Bruder Oskar wird gegen 1924 eine eigene Wohnung genommen haben, anders Paula, die im genannten Zeitraum keine selbstständige Adresse hatte. Paula stammte also aus einer eher armen, übrigens evangelischen Handwerkerfamilie, eine ‚richtige‘ Berufsausbildung dürfte sie nicht erfahren haben, in einer Restitutionsakte wird sie als ‚Kassiererin‘ bezeichnet.

Wie und wo sich Paula Frömbsdorf und Walter Zeimann kennengelernt haben, ist nicht belegt. Denkbar wäre, dass sie im Textilgeschäft ihres späteren Mannes angestellt war. Als die beiden im Dezember 1934 in Bad Homburg heirateten, waren schon die Nazis an der Macht. Auch wenn die ‚Nürnberger Gesetze‘ erst im nächsten Jahr erlassen werden sollten, wird es dem Ehepaar klargewesen sein, dass ihre Heirat im Widerspruch zum Rassenwahn der Nazis stand. Eine Liebesheirat? Die sehr unterschiedliche soziale Herkunft und der Altersunterschied von 19 Jahren sind auffällig. Ihre beiden Trauzeugen waren jüdische Deutsche, einer von beiden war Walters Schwager Leopold Baer. Wie stand Paulas Familie zu der Heirat, wie Walters Mutter, mit der er über Jahre zusammengewohnt hatte? Als Rahmen ihrer Vermählung wählte das Paar eine Kurpension an der repräsentativen Kaiser-Friedrich-Promenade in Bad Homburg.

Walter Zeimanns Herkunft

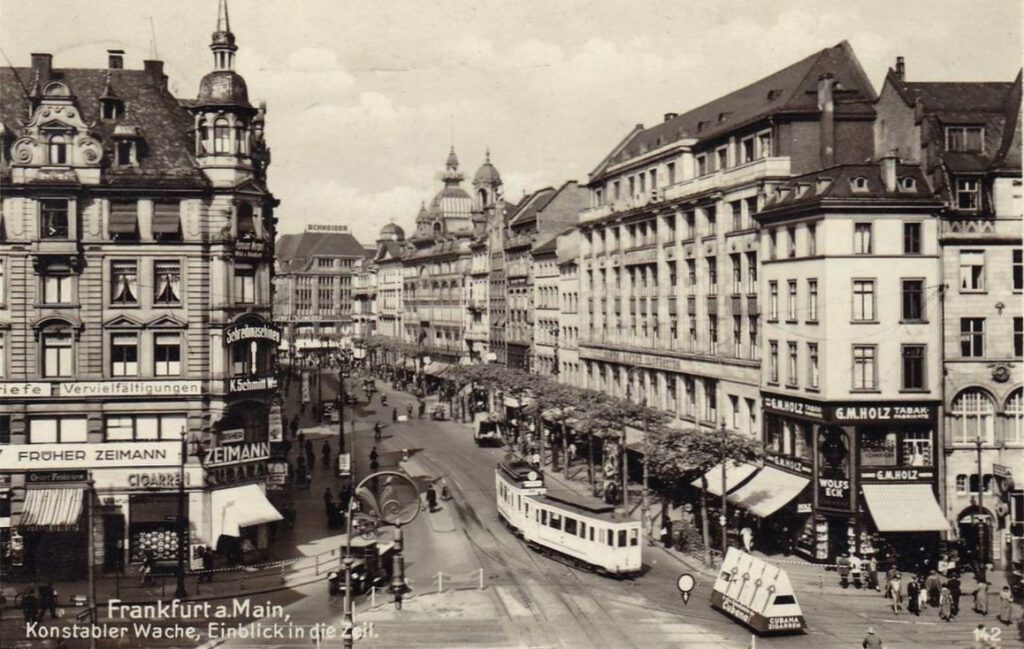

Walter Zeimann wurde am 20. September 1885 in Crimmitschau/Sachsen in eine jüdische Familie geboren. Die Vorfahren väterlicherseits stammten aus dem damals westpreußischen Stargard, wo Walters Vater geboren wurde und wo noch Teile der Verwandtschaft lebten. Walter war das vierte Kind des Ehepaars Adele, geb. Gottheil und Simon Zeimann, das mit seinen sechs Kindern im August 1890 von Crimmitschau nach Frankfurt am Main ziehen sollte. Hier eröffnete der Kaufmann Simon Zeimann ein ‚Engros- und Detail Etagengeschäft für Manufaktur – Weiss – und Wollwaren‘ in zentraler Lage gegenüber der früheren Hauptmarkthalle. Kurz vor Walters dreiunddreißigstem Geburtstag starb sein Vater. Zu dieser Zeit dürfte Walter aber schon längst im Familienunternehmen integriert gewesen sein. Über Walters Jugend ist nur weniges überliefert. Sein ehemaliger Frankfurter Nachbar Robert Brubacher gab 1959 zu Protokoll: „Herr Walter Zeimann war mit mir gut befreundet. Ich habe ihn im ersten Weltkrieg 1914 kennengelernt. Wir waren während des Krieges und nach dem Kriege bis zu seinem Tode gut befreundet. Aus dieser Freundschaft und dem persönlichen Verkehr mit ihm weiss ich, dass Herr Zeimann die jüdische Oberschule ‚Philanthropin‘ bis zum ‚Einjährigen‘ (entspricht einem Realschulabschluss –

d. Verf.) besucht hat und anschliessend bei der Feldartillerie einjährig freiwillig gedient hat.“

Das ‚Philanthropin‘ (= ‚Stätte der Menschlichkeit‘) wurde 1803 als jüdische Schule in Frankfurt gegründet und wuchs zur größten und am längsten bestehenden jüdischen Schule in Deutschland heran – auch nichtjüdische Schüler konnten die Schule besuchen, deren Motto „Für Aufklärung und Humanität“ lautete. Die deutsche Kriegsbegeisterung zu Beginn des Ersten Weltkriegs sprach diesen Erziehungszielen Hohn. Mit schrecklichen Folgen für die Familie Zeimann: Walter verlor innerhalb von zwei Monaten seine Brüder. Hugo Zeimann, geb. 1884 starb im Juni 1917 als deutscher Soldat in Frankreich, Georg Zeimann, geb. 1887 fiel im August 1917. Vermutlich hat der Schmerz um den Verlust der beiden Söhne zum Tod des Vaters Simon Zeimann im September 1917 beigetragen.

Als Geschäftsführer eines Erfolgunternehmens

Somit ging die Leitung des Unternehmens ganz auf Walter Zeimann über. Sicher besaß er die Kompetenz, das väterliche Geschäft erfolgreich weiterzuführen, das im Januar 1922 in eine AG umgewandelt wurde. Er übernahm die Position des geschäftsführenden Vorstands. Walter Gabler, ein weiterer Zeuge im Restitutionsverfahren aus dem Jahr 1959 führte aus: „ Die Firma Zeimann AG war damals (gemeint sind die 1930er Jahre – d. Verf.) in Frankfurt das führende Fachgeschäft für Stoffe und Ausstattung (…). Die Firma Zeimann AG beschäftigte damals ca. 170 bis 200 Angestellte, grösstenteils im Verkauf. Daraus ergibt sich, dass es sich um ein ausserordentlich florierendes Unternehmen gehandelt hat, dessen Hauptgesellschafter und erster Direktor Herr Walter Zeimann war, der mir persönlich gut bekannt war. Aus diesen Umständen kann ich ohne weiteres bezeugen, dass Herr Zeimann in sehr guten Vermögensverhältnissen lebte und für die damalige Zeit ein beträchtliches Einkommen haben musste.“

Der vorher schon erwähnte Robert Brubacher ergänzte: “ Er (Walter Z. – d. Verf.) war immer sehr grosszügig und freigiebig und mit Geld stets hilfsbereit. (…) Ich erinnere mich an zwei Fälle, in denen Herr Zeimann etwa in den Jahren 1924 bis 1926 einmal 10.000.– RM und einmal 2.500. — RM als Darlehen zinslos verliehen hat, obwohl zu damaliger Zeit ein Monatszinssatz von 3 bis 5 % üblich war. Herr Zeimann war auch nach dem ersten Weltkrieg – wie lange kann ich nicht angeben – im Steuerausschuss des Finanzamts.“

Anstand und Kompetenz hatten im Nazi-Regime keinen Wert, wenn ein Mensch, der diese Werte verkörperte, als ‚Jude‘ galt. Es ist übrigens wahrscheinlich, dass Walter Zeimann den jüdischen Glauben hinter sich gelassen hatte. Einer Überlieferung nach soll er sich den ‚Zeugen Jehovas‘ angeschlossen haben, was aber nicht bestätigt werden konnte.

Lebenseinschnitt: Die Zeit des NS -Regimes

Schon im April 1936 schied Walter Zeimann aus dem Vorstand der Zeimann AG aus, in der Folge erlosch auch die Firma. Das Nachfolgeunternehmen, die ‚Sallwey & Co. Textilaktiengesellschaft‘ trug den Namen von Heinrich Sallwey, der 1927 in den Vorstand der Zeimann AG eingetreten war. An ihn verkaufte Walter Zeimann unter dem Zwang der Verhältnisse seinen 55 %-Anteil am Aktienkapital der vormaligen Zeimann AG. Das frühe Datum dieser ‚Arisierung‘ ist ungewöhnlich. Ob zwischen Walter Zeimann und Heinrich Sallwey ein geheimes Einverständnis bestand, konnte nicht belegt werden. Für Walter Zeimann hatte der Zeitpunkt den Vorteil, dass er noch über sein Vermögen verfügen konnte. Nach dem Inkrafttreten der ‚Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden‘ vom 26. April 1938 wäre das nicht mehr möglich gewesen. Außer dem Aktienkapital besaß Walter Zeimann in Frankfurt auch Immobilienbesitz.

Ersichtlich ist das an den Schildern: ‚Früher Zeimann‘ und ‚Bisher Zeimann‘.

Teilte Walter Zeimann die Illusion, dass der ‚Nazi-Spuk‘ bald vorüber sein würde? Fühlte er sich als deutscher Kriegsteilnehmer sicher vor Ausgrenzung und Verfolgung – dazu noch als Ehemann einer ‚Arierin‘? Dachte Herr Zeimann auch an Flucht, wozu er doch 1936 noch gute Chancen gehabt hätte?Die ‚Flucht‘ führte aber nur nach Süßen und man fragt sich: Was bewog Paula und Walter, aus der Großstadt ins ländliche Württemberg zu ziehen? Einige Vermutungen: Die Familie Kuntze, von der das Ehepaar Zeimann ihr Haus mieteten, hatte von der Branche her nichts mit dem Textilkaufmann Zeimann zu tun. Allerdings war die Familie Kuntze, zumindest der in Göppingen wohnhafte Teil, eng mit Göppinger jüdischen Familien befreundet, in erster Linie mit der Familie des Göppinger Unternehmers Heinrich Netter (Firma Netter und Eisig). Frau Katja Stocker, geb. Kuntze erinnert sich, dass ihr Vater Gustav Kuntze

(1885 – 1959) als Kind die Freundschaft mit jüdischen Klassenkameraden schloss, da er, als Kind einer konfessionsfreien Familie wie die jüdischen Kinder nicht am evangelischen Religionsunterricht teilzunehmen brauchte.

Während der NS-Zeit bestand zwischen der Familie Kuntze und der Familie Netter ein informelles Abkommen. So sollte Gustav Kuntze die Netter-Anteile der Firma Netter und Eisig während der Dauer des Nazi-Regimes übernehmen, um nach dem Ende der Diktatur die Firmenanteile wieder an Netter zurückzuerstatten. Dieses Abkommen wurde anscheinend verraten und scheiterte schon im Vorfeld. Bekanntschaft bestand auch zwischen den Familien Kuntze und der jüdischen Familie Ottenheimer, deren Betrieb ebenfalls in Süßen stand. Zwar kann nicht dargestellt werden, wie der Kontakt zwischen Walter Zeimann und der Familie Kuntze zustandekam, aber es ist nahe liegend, an die Vermittlung durch eine der Göppinger jüdischen Familien zu denken. Vor diesem Hintergrund ist es zu verstehen, dass Gustav Kuntze seine Süßener Villa ‚Haus Waldeck‘ während der NS-Zeit an das Ehepaar Zeimann vermietete.

Das im Jugendstil gestaltete Haus entstand nach dem Jahr 1910; die Bauherrin Caroline Kuntze hatte den Architekten Immanuel Hohlbauch (1879-1953) mit dem Entwurf beauftragt. Hohlbauch sollte sich in der NS-Zeit als Gegner des Terrorregimes bewähren. Nach dem Krieg, im Jahr 1945, gehörte Gustav Kuntze zu denjenigen Göppinger Bürgern, die freiwillig für den Erhalt der Jüdischen Friedhöfe von Göppingen und Jebenhausen spendeten.

Die Abschieds-Postkarte

Wenn für Walter und Paula Zeimann das Leben in Süßen angenehm gewesen sein sollte, so endete dies in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, als sie der Nazii-Terror einholte. Walter Zeimann wurde zusammen mit den Süßener jüdischen Bürgern Leopold und Louis Lang verhaftet und am 12. November nach Dachau ins Konzentrationslager verbracht. Vom 16. November datiert das letzte Lebenszeichen, eine Postkarte aus dem KZ Dachau. Walter Zeimann schreibt an seine Frau, persönliche Worte zu schreiben, war ihm nicht erlaubt:

Liebste Paula,

ich darf wöchentlich bis RM 15,- empfangen. Auf dem Empfangs-Abschnitt der Postanweisung muss unter „Betreff“ stehen. Walter Zeimann geb. 20.9.1885 Block 18, Stube 1. Mir geht es gut.

Herzliche Grüße

Walter

Vier Tage danach lebte Walter Zeimann nicht mehr. In der Todesmeldung, die im Standesamt Prittlbach bei Dachau einging, werden ‚Magenblutungen‘ als Todesursache genannt. Was daran wahr ist, bleibt offen. Wurde Walter Zeimann ermordet, wenn ja, was waren die Hintergründe? Auf jeden Fall ist er der Einzige aus dem Landkreis Göppingen, der im KZ Dachau in Folge der Pogromnacht sein Leben verlor.

In den Erinnerungen der Göppinger Dachau-Häftlinge wird Walter Zeimann nicht erwähnt. Anders als die Süßener Brüder Lang dürfte den Göppinger Juden Walter Zeimann nicht bekannt gewesen sein: Zum einen lebte er erst seit kurzer Zeit im Landkreis, zum anderen gehörte er wahrscheinlich nicht der jüdischen Gemeinde an.

Die Schicksale der Angehörigen

Wenige Wochen nach Walters Tod verließ Paula Zeimann Süßen und zog zunächst wieder zu ihren Eltern nach Frankfurt. Jahre später heiratete sie den Frankfurter Kaufmann Alfred Müller. Nach dem Krieg trat sie in einem Restitutionsverfahren als anspruchsberechtigte Erbin von Walter Zeimann auf. Auffällig: Walter Zeimanns Schwestern verzichteten auf ihren Anteil zugunsten der Schwägerin.

Walters Schwester Margarethe Michel, geb. Zeimann lebte nach dem Krieg in London, die Schwester Louise Heinemann, geb. Zeimann lebte in Buenos Aires, wohin sich auch Rosa Baer, geb. Zeimann mit ihren Kindern Ilse und Hansgeorg geflüchtet hatte. Konnte Walter den Familien seiner Geschwister die Flucht finanzieren; rührte der Verzicht auf Erbansprüche daher?

Rosa Baer hatte leider ohne ihren Mann Leopold fliehen müssen. Leopold Baer, Walters Trauzeuge, hatte in Wiesbaden gelebt, wo er in der Pogromnacht verhaftet wurde. Sein Schicksal entspricht dem seines Schwagers: Leopold Baer starb unter nicht geklärten Umständen im KZ, in seinem Fall im KZ Buchenwald. Ein Stolperstein in Wiesbaden erinnert an ihn.

Die Kinder von Rosa und Leopold Baer kehrten nach dem Krieg nach Deutschland zurück. Hansgeorg Baer starb 1981 ohne Nachkommen in Bensheim. Seine Schwester Ilse, die sich in Hamburg niedergelassen hatte, starb ebenfalls kinderlos im Jahr 1980.

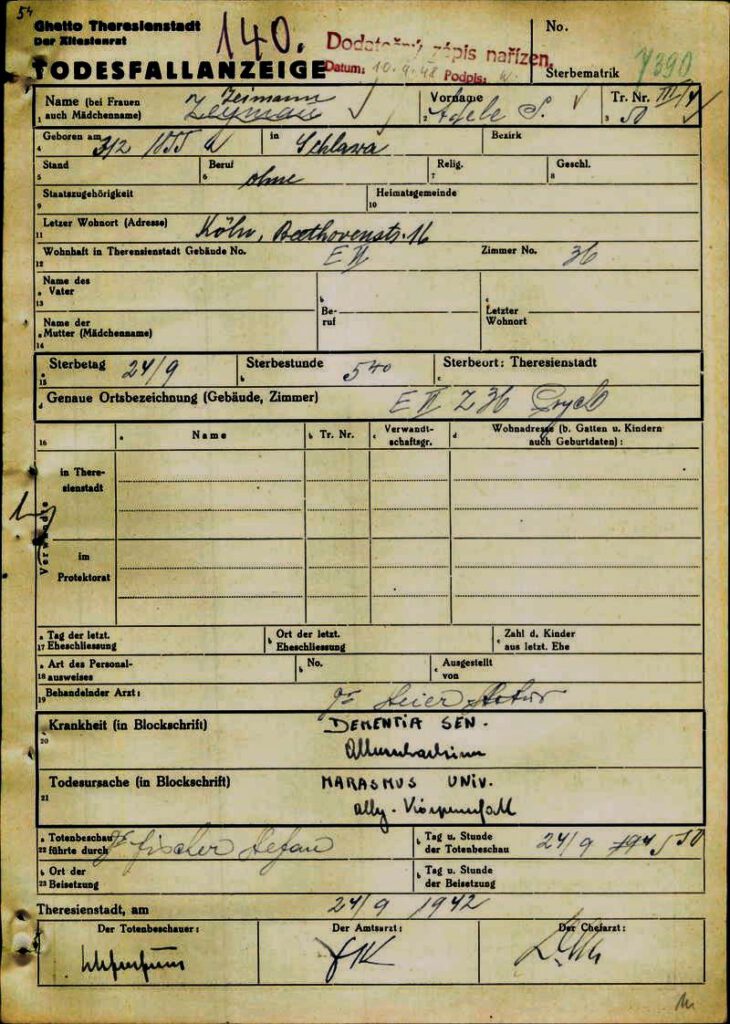

Walter Zeimanns Mutter Adele Zeimann lebte als Witwe bis 1934 unter der gleichen Adresse in der Frankfurter Palmstr. 5 wie ihr Sohn Walter; 1935 lautete beider Adresse Beethovenstr. 38. Wahrscheinlich lebte Walter Zeimann nach seiner Verehelichung bis zum Wegzug nach Süßen (Mai 1936) mit seiner Frau in der Frankfurter Westendstr. 94. Seine Mutter Adele findet sich im Frankfurter Adressbuch noch in der Ausgabe von 1937, danach dürfte sie zu ihrer Tochter Margarethe Michel nach Köln verzogen sein. Auch nach deren Flucht im Jahr 1939 konnte Adele noch bis 1941 in der gemeinsamen Wohnung in der Kölner Königsdorferstr. 4 bleiben. 1941 wurde die alte Dame aus ihrer Wohnung vertrieben und musste in ein Zwangsaltenheim in die Beethovenstr.16 ziehen. Von dort wurde sie am 11. September 1942 in das KZ Ghetto Theresienstadt verschleppt. Schon 13 Tage darauf starb die 87-jährige Adele Zeimann aufgrund der mörderischen Lebensumständen im Ghetto.

Ermordet wurden auch zwei Cousinen von Walter Zeimann: Irma Zeimann, geb. 1889 lebte wie Walter in Frankfurt/Main und war seine Geschäftspartnerin im Familienunternehmen, wo sie seit 1923 als Prokuristin tätig war. Ihr Verfolgungs-Schicksal wurde bisher nicht geklärt.

Walters jüngere Cousine Lisbeth Zeimann, geb. 1896 lebte in Breslau. Sie wurde zunächst im Sammellager Grüssau festgehalten und im Dezember 1943 ins Vernichtungslager KZ Sobibor gebracht und dort ermordet.

Für die Erinnerung an Lisbeth, Irma und Walter Zeimann fühlte sich Eduard Zeimann verantwortlich; er füllte 1978 Formblätter der Gedenkstätte Yad Vashem/Jerusalem aus, die man heute im Internet finden kann. Eduard war ein Bruder von Irma und Lisbeth und damit Walters Cousin. Die Nazi-Zeit überlebte er in Chile. Nach dem Krieg kehrte er nach Deutschland zurück und starb 1982 ohne Nachkommen in einem israelitischen Altersheim in Würzburg.

Paula Müller, geb. Frömbsdorf, verwitwete Zeimann starb 1994 in Frankfurt/Main.

Am 10. Juli 2020 verlegte Gunter Demnig Stolpersteine an der Haldenstr.18 in Süßen, die an Paula und Walter Zeimann erinnern sollen.

(04.07.2020 kmr)

Schreibe einen Kommentar