Marktstr. 44

Zuzug aus Breslau

Fritz Laib Rosinberg wurde im Juli 1901 in Slonin, Litauen, geboren. Seinen jüdischen Vornamen Laib benutzte er bald nicht mehr, er nannte sich nur noch Fritz. Irma, geb. Hirschhahn, Fritz’ Frau kam am 16. August1906 in Hamborn bei Duisburg zur Welt, wo ihr Vater Salomon Hirschhahn zumindest im Jahr 1907 ein Geschäft für Manufakturwaren betrieb. Irmas Mutter Jenny, geborenen Leopold stammte aus Krojanke im damaligen Westpreußen. Ob Irma Geschwister hatte, konnte nicht geklärt werden. Wie und wo Fritz und Irma zusammen fanden, ist ebenfalls offen, auf jeden Fall heirateten sie 1929 in Breslau. Wenig später zogen die Jungvermählten nach Göppingen und eröffneten hier ein Bekleidungsgeschäft. Zuerst verkauften sie Herren – Oberbekleidung in der Kellereistraße 8, im Jahr 1932 wechselten sie in die Geislingerstraße 26 – Kreuzung / Untere Marktstraße, wo sie das Bekleidungsgeschäft von Hermann Rust, einem Stuttgarter, übernahmen.

(inzwischen abgerissen)

Die gemieteten Geschäftsräume und die Ladeneinrichtung gehörten aber der Familie Huttenlocher, in Göppingen bekannt als Kino-Betreiber. Das Geschäft hatte seinem Vorbesitzer kein Glück gebracht und folgt man den Aussagen im späteren Restitutionsverfahren, geriet auch Fritz Rosinberg schon vor der NS -Zeit in eine wirtschaftliche Notlage, die ihn sogar zu einer Verfehlung gegenüber seinen Lieferanten verführte.

SA – Posten und Elternglück

Am 1. April 1933 wurden alle jüdischen Geschäfte in Deutschland durch die SA gekennzeichnet und sollten boykottiert werden. Nichtjuden wurden aufgefordert: „Kauft nicht bei Juden“. Der Aufruf zeigte Wirkung und leitete den wirtschaftlichen Niedergang vieler Unternehmen ein, bei Rosinbergs dürfte sich die ohnehin schwierige Lage weiter verschärft haben. Ein Foto zeigt zwei SA – ‚Braunhemden‘, wie sie mit stolz geschwellter Brust vor dem Laden postieren.

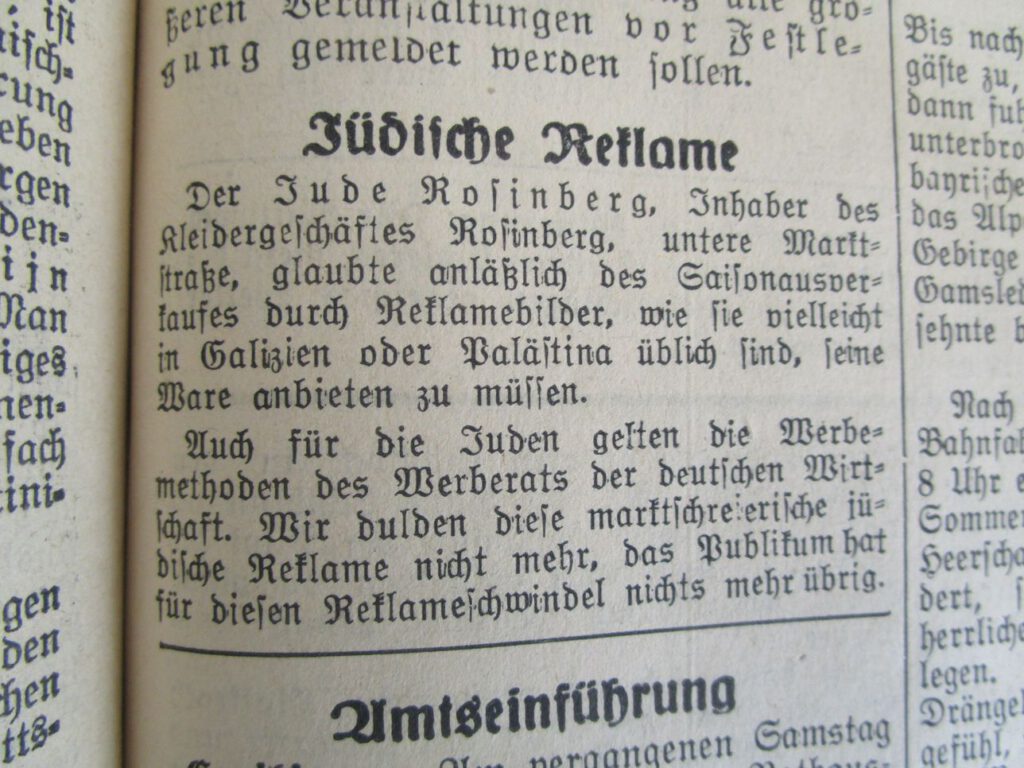

Auch die gleichgeschaltete ‚Göppinger Zeitung‘ trug dazu bei, die wirtschaftliche Existenz der Familie zu zerstören. In ihrer Ausgabe vom 30. Juli 1935 schreibt sie:

„Der Jude Rosinberg, Inhaber des Kleidergeschäfts Rosinberg, Untere Marktstraße, glaubte anläßlich des Saisonausverkaufes durch Reklamebilder, wie sie vielleicht in Galizien oder Palästina üblich sind, seine Ware anbieten zu müssen“. Bei den ‚Reklamebildern‘ dürfte es sich um eine Schaufensterdekoration gehandelt haben, für teure Zeitungsanzeigen hatte Herr Rosinberg kein Geld.

Mitten in der offensichtlich immer bedrohlicher werdenden Zeit, im Oktober 1933, wurde das erste Kind, Heinz Rosinberg in Göppingen geboren. Drei Jahre später, im Mai 1936, kam sein Bruder Arnold zur Welt. Die Familie wohnte damals in der Marktstraße 44 zur Miete. Das Haus gehörte dem ‚Privatier’ Paul Mayer, aber schon damals wurde es als die Gaststätte ‚Zum Reben’ wahrgenommen, Wirt war der Bäckermeister Hugo Gut.

Im Göppinger Adressbuch von 1937 wird als Wohnadresse der Familie Rosinberg die Christophstraße 39 genannt. Warum der Umzug erfolgte, ist nicht bekannt, vielleicht war die bisherige Wohnung für die nun auf vier Personen angewachsene Familie zu klein.

Wirtschaftliche Probleme

Die wirtschaftliche Lage der Familie muss sich in den Jahren weiter zum Schlechten verändert haben. Der Lagerbestand konnte nicht umgesetzt werden, es häuften sich ‚Ladenhüter‘ und Fritz Rosinberg versuchte die Ware, zum Teil unter dem Einkaufspreis, als Hausierer zu verkaufen. Aus der Not entschlossen sich die Rosinbergs am 16.Mai 1938 das Geschäft an Friedrich Fauser zu verkaufen. Der erlöste Preis für die Waren und das Inventar betrug RM 10.348,25. Einen Großteil, nämlich RM 8526,24 musste Herr Rosinberg zur Tilgung von Lieferantenschulden verwenden.

Nach dem Krieg wurde auch über das ehemalige ‚jüdische‘ Eigentum, das Friedrich Fauser während der NS – Zeit erworben hatte, gerichtet. Aus einer Akte aus dem Jahr 1951 geht hervor, dass keine rückerstattungsberechtigten Angehörigen der Familie Rosinberg / Hischhahn aufzufinden waren, bzw. sich gemeldet hatten. An deren Stelle trat damit die ‚Jewish Restituion Successor Organisation‘. Bei der angestrebten Schlichtung konnte Lydia Fauser, die Witwe des Käufers nachweisen, dass weder Sie noch ihr Mann Mitglied einer NS -Organisation gewesen waren. Zu ihren Gunsten sprach zudem, dass der Kauf vor der Pogromnacht erfolgt war. Während des Rückerstattungsverfahrens wurde Frau Fauser sogar zur Treuhänderin des Geschäfts ernannt, und der Vergleich endete damit, dass sie einen relativ geringen Ausgleichs-Betrag an die JRSO zahlen musste.

Terror der Pogromnacht – Umzug in ein ‚Judenhaus‘

In der Pogromnacht vom 9./10. November 1938 wurde auch die Familie Rosinberg terrorisiert: Fritz Rosinberg gehörte zu den Göppingern, die zunächst verhaftet und später im KZ Dachau gequält werden. Vom 12. November bis zum 22. Dezember musste er dort ausharren. Noch im gleichen Jahr dürfte die Familie von der Marktstraße weggezogen sein, denn seit Ende 1938 lebte sie in der Geislingerstraße 6, einem Haus, das der jüdischen Familie Dörzbacher gehörte. (iehe Stolperstein-Biografie Julius Regensburger). In diese Zeit zog auch Irmas Mutter Jenny Hirschhahn nach Göppingen. Sie kam laut Meldekarte „bei Frau Rosinberg“ in der Geislingerstraße 6 unter. Konnte man den Umzug in die Geislingerstraße vielleicht noch als freiwillig gewählten verstehen, so traf das bestimmt nicht auf den nächsten zu, denn die Familie musste in das ‚Judenhaus‘ in der Metzgerstraße 16 ziehen, das dem Ehepaar Geschmay gehörte.

Vor diesem Haus ist auch Ende 1940 das Kinder-Foto entstanden, auf dem die Zeitzeugin Inge Auerbacher ihre Spielkameraden Heinz und Arnold identifizieren konnte. Aufgenommen wurde das Foto von Inges Vater Berthold Auerbacher. Vermutlich wenige Tage nach der Aufnahme des Fotos wurden jüdische Bürger gezwungen, ihre Kameras den Nazi-Behörden abzuliefern.

In der Mitte: Inge Auerbacher (mit gestreifter Mütze)

Die Ermordung der Familie

Am 28. November 1941wurde die Familie Rosinberg aus der Stadt vertrieben. Ziel der Deportation war das Lager Riga / Jungfernhof; der Zug rollte am 1. Dezember aus dem Stuttgarter Nordbahnhof. Wie erging es ihnen? Sind sie lebend im Lager angekommen? War der grausame Transport bereits tödlich? Wie schlimm war der Riss durch die Seelen der kleinen Jungen? Konnten Eltern und ihre Kinder bis zuletzt zusammen bleiben oder wurden sie einander entrissen? Mussten sie ihr Grab selbst ausheben, bevor sie erschossen wurden, oder brachen sie bei Fußmärschen zusammen? Sind sie erfroren, verhungert, erstickt? Und wie schwer wog die Angst der Eltern um ihre Kinder, die Todesangst?

Mit dem gleichen Deportationszug wie die Familie Rosinberg wurde Jenny Hirschhahn, die Großmutter von Arnold und Heinz nach Riga verbracht, wo auch sie ermordet wurde.

Im April 2008 legte Gunter Demnig die Stolpersteine für Arnold, Heinz, Fritz und Irma Rosinberg vor dem Wohnhaus Marktstr. 44.

Der Text basiert zum Teil auf einem NWZ-Artikel von Andrea Maier.

(07.05.2023 kmr)

Kann es sein, das die Verlegung im April 2007 (statt wie hier angegeben 2008) war?

Auf stolpersteine.eu ist für April 2008 keine Verlegung in Göppingen angegeben