Seestr. 6

Eduard Löwenthal wurde als Sohn des David Löwenthal am 06.05.1899 in Pirmasens in der Pfalz geboren. Sein Vater David Löwenthal war Buchbinder und ist am 15.03.1847 in Danzig geboren. Seine Mutter war die Schuheinfasserin Magdalena Mayer, geschiedene Schneider. Sie ist am 30.06.1855 in Burgalben (heute Waldfischbach-Burgalben) geboren. Nach den uns bekannten Unterlagen hatte Eduard drei ältere Halbschwestern aus der ersten Ehe der Mutter und einen älteren Bruder Emil. Dieser wurde am 27.07.1895 geboren. Während sein älterer Bruder nach Aussagen der Familie nach Amerika auswanderte, blieb Eduard – entgegen der Aufforderung seines Bruders – in Deutschland. Die Ehe der Eltern wurde am 24.11. 1916 in Zweibrücken geschieden.

Über welche Stationen Eduard Löwenthal von Pirmasens nach Württemberg kam, lässt sich leider nicht recherchieren. Seit ca. November 1928 muss er in Esslingen am Neckar gewohnt haben, dann von Mai bis November 1929 in der Gerbergasse 10 in Göppingen. Am 09.11.1929 heiratete er in Göppingen die katholische Fabrikarbeiterin Theresia Deibele aus Wäschenbeuren. Und wenige Tage später wurde am 27.11.1929 der erste Sohn, Walter Löwenthal, in Sparwiesen geboren.

Die junge Familie lebte zunächst in diesem Ort, bevor sie um 1930 nach Wäschenbeuren verzog. Dort bekam die Familie weiteren Zuwachs: 1931 wurde die Tochter Pia geboren, 1934 der Sohn Raimund. Alle drei Kinder wurden katholisch getauft.

Um 1933/34 zog die junge Familie für vier Monate nach Pirmasens. Der Familienvater arbeitete dort in seinem Beruf als Schuhmacher. Jedoch hatte Theresia so großes Heimweh, dass die Familie wieder nach Wäschenbeuren zurückkehrte. Die Familie lebte in der Wettegasse 149 in ärmlichen Verhältnissen, aber ohne irgendeine Unterstützung durch die Gemeinde in Anspruch zu nehmen. Die Gemeindewohnung bestand aus einem Zimmer und einer kleinen Kammer ohne Fenster, der Abort war ein Fass. Wirklich sehr bescheidene Wohnverhältnisse!

Eduard Löwenthal war gelernter Schuhmacher. Im letzten Kriegsjahr des Ersten Weltkrieges musste er noch vom 08.02.1918 bis zum 31.08.1919 als Infanterist eines bayerischen Infanterie-Regiments (die Pfalz gehörte zu Bayern) an der Front kämpfen. Nach der Heirat mit Theresia 1929 wollte sich Eduard Löwenthal in Wäschenbeuren als Schuhmacher niederlassen. Jedoch wurde ihm dies verwehrt, da zuerst „Einheimische berücksichtigt werden mussten“.Von 1930 bis 1932 arbeitete Eduard deshalb als Hilfsarbeiter bei der Gemeinde Wäschenbeuren. Anschließend war er ein Jahr arbeitslos und dann wieder mit Unterbrechungen bei der Gemeinde beschäftigt. Ab Sommer 1934 arbeitete er dann immer sommers auf dem jüdischen Friedhof in Jebenhausen. Die Israelische Gemeinde unterstützte ihn stets finanziell und bedachte ihn auch mit Geschenken.

Kurzzeitig arbeitete Eduard Löwenthal dann zwischen 1935 und 1938 in Göppingen bei der Firma Leonhard Weiss, der Firma Kinessa, bei der Firma Gbr. Frankfurter, der israelitischen Gemeinde und als Schreiner bei der Firma Speiser als Schreiner. Aufgrund seines nach innen wachsenden Kropfes und der dadurch von Jahr zu Jahr mehr erschwerten Atmung war er immer wieder arbeitsunfähig.

Für kurze Zeit war Eduard Löwenthal auch Besitzer einer Schiffschaukel (stand in Lorch), welche einige Male in Wäschenbeuren aufgestellt war. Vor dem Wegzug nach Pirmasens wurde diese jedoch verkauft. 1936/ 37 war Löwenthal über die Wochenenden auf Jahrmärkten und betrieb die Schiffschaukel eines Herrn Rebmann. So auch an Pfingsten 1938.

Anhand dieser Fakten lässt sich eindeutig belegen, dass Löwenthal immer wieder einer Beschäftigung nachging und er alleine den Lebensunterhalt seiner Familie bestritt.

Verhaftung und der Weg in den Tod

Am Abend des 14.06.1938 wurde Eduard Löwenthal ohne jegliche vorherige Ankündigung vom Polizeimeister Strohm zu Hause abgeholt und auf das Rathaus in Wäschenbeuren gebracht. Theresia Löwenthal: „Strohm kam seinerzeit und sagte, mein Mann müsse aufs Rathaus kommen, weil er verhört würde. Daraufhin ist mein Mann nicht mehr zurückgekommen.“ Am darauffolgenden Tag verbrachte Strohm Eduard Löwenthal mit dem Auto nach Göppingen zum Amtsgerichtsgefängnis. Bei der Einlieferung ins Gefängnis soll Strohm gerufen haben: „Da bringe ich den Juden, nur hinein mit ihm“.

Die Ehefrau Theresia war in Sorge und fragte nach: „Strohm hat mir keine Antwort gegeben, weshalb mein Mann in Haft genommen wurde.“Von Göppingen wurde Eduard am 27.06.1938 in das Konzentrationslager Dachau verbracht Nach ca. 10 Tagen bekam seine Ehefrau von ihm die Nachricht: „Bin gesund befinde mich in Dachau: Lebe Wohl“.

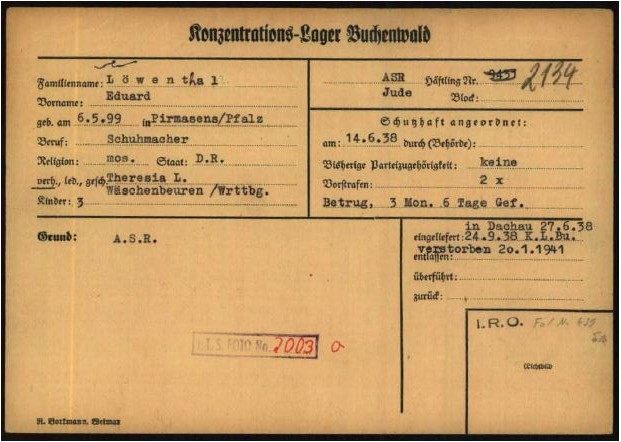

Am 23./24.09.1938 wurde Eduard Löwenthal in das Konzentrationslager Buchenwald gebracht. Als Einlieferungsgründe wurde in der Kommandantur „Arbeitsscheu Reich“ und zwei Vorstrafen wegen Betrugs mit insgesamt „3 Monate und 6 Tage Gefängnis“ eingetragen.

Er bekam die Häftlingsnummer 9431, nach dem 20.04.39 die geänderte Nummer 2134 und wurde im Block 23 untergebracht. Löwenthal musste als „Steineträger“ Schwerstarbeit im Steinbruch leisten. Eine weitere große körperliche Belastung für den unter einem sich stetig vergrößerten Kropf leidenden Mann!

Es berührt, wie sich die besorgte Theresia Löwenthal mehrfach an die Kommandantur des KZ wandte, um sich nach dem Ergehen ihres Mannes zu erkunden. Löwenthal selbst soll sich auch in einem Brief auch an den katholischen Pfarrer Noll von Wäschenbeuren gewandt haben mit der Aussage: „Er hoffe, bald wieder zu Hause zu sein“.

Nach knapp 32 Monaten in Konzentrationslagern verstarb Eduard Löwenthal am 20.01.1941 im Krankenrevier des Konzentrationslagers Buchenwald. In einem lapidaren Schreiben wurde die Familie über den Tod informiert. Als Todesursache wurde Herz- und Kreislaufschwäche angegeben. Eduard Löwenthal durfte nur 42 Jahre alt werden.

Man kann vermuten, dass Theresia die Urne ihres Mannes bei der Kommandantur im KZ Buchenwald zur Bestattung angefordert hatte und deshalb die Urne vom KZ an das Rathaus in Wäschenbeuren gesandt wurde.

In einer Ecke des Friedhofes in Wäschenbeuren, nahe der nördlichen Friedhofsmauer, wurde die Urne 1941 beigesetzt. Das Grab von Eduard Löwenthal wird heute von der Gemeinde gepflegt.

Hintergründe der Verhaftung

Es ist davon auszugehen, dass Eduard Löwenthal von dem Polizisten Hans Strohm gemäß der Anordnung Ziffer 2 des Schnellbriefs des Reichskriminalpolizeiamtes vom 1.06.1938 als vorbestrafter Jude in Haft genommen wurde: Vom 13. bis 18. Juni 1938 führten die Nationalsozialisten die „Mission“ „Arbeitscheu Reich“ (auch als Juni Aktion bekannt) durch. Dabei wurden 4000 Männer festgenommen und in Konzentrationslager deportiert. Von diesen 4000 Männern waren 2300 Juden. Die meisten der Deportierten wurden dazu eingesetzt, unter unmenschlichsten Bedingungen Buchenwald zum größten Konzentrationslager im Zentrum Deutschlands aufzubauen. Hitler selbst hatte angeordnet, die Aktion im Juni zusätzlich zu den sogenannten Asozialen (Bettler, Landstreicher, Alkoholiker) auch gegen Juden, denen man eine Vorstrafe von mindestens vier Wochen Länge nachweisen kann, durchzuführen.

Im Fall von Eduard Löwenthal spielte vielleicht auch eine Liste von seinen Vorstrafen die verhängnisvolle Rolle, die, bedingt durch seinen eigenen Antrag von 1934 auf Verleihung des Ehrenkreuzes für Frontkämpfer, vom Amtsgericht Zweibrücken zum Oberamt Welzheim gelangte. Ursprünglich hatte Bürgermeister Köder von Wäschenbeuren den Antrag Löwenthals auf Verleihung des Ehrenkreuzes unterstützt. Erst nach Einholung des Strafregisterauszugs über Vorstrafen durch das Oberamt Welzheim schrieb der Bürgermeister, dass nicht mehr „von einer Würdigung gesprochen werden kann.“ Es kann vermutet werden, dass auch der zuständige Polizeimeister Einblick in die Liste nehmen konnte und sie dann für sein Handeln benutzte. Es spricht alles dafür, dass dieser Polizist Strohm die zentrale Rolle als „Totengräber Löwenthals“ spielte.

Hans Strohm war von 1929 bis 1941 „Meister der Gendarmerie“ in Wäschenbeuren. Nachdem er von 1941 bis 1943 in Ebersbach eingesetzt worden war, arbeitete er von 1944 bis 1945 wieder in Wäschenbeuren. Den Akten aus dem Archiv in Ebersbach ist zu entnehmen, dass Strohm ein überzeugter Nationalsozialist war, ohne der NSDAP anzugehören. Und selbst einem seiner früheren Vorgesetzten fiel Strohm auf. Richard Engelmann, später Vorsitzender der Spruchkammer führt aus: „…besonders anmaßender intriganter Nazi… notorisch dem Trunke ergebener Mensch“.

Strohm rühmte sich, dass dank ihm Wäschenbeuren „zigeunerfrei“ sei und auch keine „Zigeuner“ mehr kommen würden. Er galt als der „Zigeunerschreck“. Diese Aussage belegt seinen widerwärtigen Rassismus, der sicherlich seinen Hass und sein Handeln im Hinblick auf Löwenthal begründet. Im Wiedergutmachungsprozess von 1952 sagte der katholische Ortspfarrer Noll als Zeuge: „Ich habe aber angenommen, dass er aus rassischen Gründen verhaftet worden ist. Darin bestärkt mich auch die Andeutung von Frau L., dass Strohm ihrem Mann einen ganz bösen Blick gegeben habe.“ Ein Jude durfte nicht in Wäschenbeuren leben. Er musste aus der „Volksgemeinschaft“ entfernt werden. Es darf angenommen werden, dass es Methode hatte, Löwenthal einen unsoliden Lebenswandel zu unterstellen. Strohm behauptete, Löwenthal sei Trinker, Bettler, hätte Vorstrafen und sei arbeitsscheu. Zudem verleumdete er ihn als schlechten Familienvater, da die Kinder angeblich in Kisten liegen würden. Alle diese üblen Beschuldigungen wurden im späteren Wiedergutmachungsverfahren eindeutig von verschiedenen Zeugen widerlegt.

Die „Juni-Aktion“ der Nationalsozialisten war augenscheinlich für Strohm ein geeignetes Mittel, sein Ziel zu erreichen. So holte er Eduard Löwenthal direkt nach der Arbeit zu Hause ab und brachte ihn angeblich wegen einer Überprüfung aufs Rathaus. Der Bürgermeister Eugen Köder und der Ortsgruppenleiter Alfons Wohlschiess waren nicht zugegen. Köder soll sich zudem später über die entstandenen Kosten der privaten Autofahrt ohne seine Kenntnis geärgert haben.

Theresia kämpft ums Überleben der Familie

Seit der Verhaftung des Familienvaters Eduard Löwenthal im Juni 1938 fehlte der Ernährer der fünfköpfigen Familie. Theresia Löwenthal war in ärmlichsten Verhältnissen allein mit drei kleinen Kindern zurückgeblieben, ohne zu erfahren, was mit ihrem Mann geschehen war. Dementsprechend kämpfte sie um eine Auskunft über ihren Mann und schrieb mehrmals an die „Verwaltungsstelle“ des Konzentrationslagers Buchenwald. Sie wollte wissen, wie es ihrem Eduard geht. Jedoch wurde kein einziger Brief jemals beantwortet.

Theresia Löwenthal (rechts), Sohn Walter mit Ehefrau Ingrid

und den beiden Kindern Eduard und Ehrenfried (von links) (Foto privat)

Um das Überleben ihrer Kinder zu sichern, arbeitete sie als Putz- und Waschfrau bei der Familie Strohm. Sie befand sich somit in einem Abhängigkeitsverhältnis, was im Wiedergutmachungsverfahren vermutlich eine Rolle bezüglich ihrer Aussage spielte. Dabei wurde ihr – nach Aussagen der noch lebenden Schwiegertochter Ingrid und Ehefrau des Sohnes Walters – von Seiten Strohms gedroht, wenn sie, Theresia, gegen ihn, Strohm, aussage, werde er ihren Sohn Walter nach Russland bringen lassen. Es darf angenommen werden, dass er sie unter einen ungeheuren Druck setzte, der auch noch lange nach Kriegsende anhielt.

Theresias ältester Sohn Walter entging nur knapp dem Einzug zum Militär. Nach Aussagen von Oma Ingrid wurde Walter zum Ende des Krieges noch an die Front geordert. Er hatte aber großes Glück: Der Transport konnte nicht durchgeführt werden, weil die Eisenbahngleise durch die Bombardierung von durch amerikanischen Flugzeugen zerstört worden waren.

Das Wiedergutmachungsverfahren von 1952

Die Witwe Theresia Löwenthal hatte ein schweres Los. Zum einen hatte sie den Ernährer der Familie 1941 durch dessen im KZ herbeigeführten Tod zu ersetzen und gleichzeitig drei heranwachsende Kinder zu erziehen und zu fördern. Zum anderen hatte sie am 19.04.1945 ihr ganzes Hab und Gut beim Bombenangriff der Amerikaner US-Luftstreitkräfte auf ihren Heimatort Wäschenbeuren verloren. Sie bewohnte nun mit ihren drei Kindern ein Zimmer (6 m lang, 3,5 m breit) mit Küchenbenutzung im alten Schulhaus und hatte auch kein Geld.

Und dann musste sie auch noch im Wiedergutmachungsverfahren von 1952 für eine Anerkennung der Deportation und Ermordung ihres Mannes kämpfen. Es wurde von dem juristischen Vertreter des Landes Baden-Württemberg in diesem Verfahren angezweifelt, ob Eduard wegen seiner Vorstrafen oder wegen seiner jüdischen Abstammung deportiert worden war. Jedoch sagten mehrere Zeugen für die Deportation Eduard Löwenthals auf Grund seiner Rasse aus und widerlegten die Aussagen Strohms. Endlich bekam die arme Frau ab 1.11.1953 eine monatliche Witwenrente und eine finanzielle Entschädigung! Beispielsweise tätigte der ehemalige Nachbar Josef Maier, 73 Jahre alt und Rentner, im Wiedergutmachungsverfahren die Aussage: „Ich habe auch nicht gewusst, warum er geholt wurde, aber ich habe mir gedacht, vielleicht deshalb weil er Jude ist“.

Obwohl Strohm behauptete, er hätte Eduard auf Anordnung von Göppingen deportieren müssen, gab es niemand Weiteren, der in Wäschenbeuren als asozial galt und deswegen weggebracht wurde. Der von 1936 – 1943 amtierende Landrat in Göppingen, Alfred Nagel, konnte sich nach seiner Zeugenaussage im Wiedergutmachungsverfahren nicht erinnern, dass 1938 eine Verhaftungsaktion gegen Juden und asoziale oder andere Personen durchgeführt worden sei. Und der damalige Oberregierungsrat Dr. Karl Kübler führte außerdem aus: „gänzlich ausgeschlossen, dass vom Landratsamt Göppingen eine Verhaftungsanordnung erteilt wurde. Das Landratsamt Göppingen konnte sich mit den Angehörigen eines fremden Kreises gar nicht befassen und es kann auch nicht richtig sein, dass der Polizeibeamte Strohm seine Weisungen aus Göppingen erhalten hat“.

Eine besondere Tragik

Im Spruchkammerverfahren gegen Hans Strohm wurde Theresia Löwenthal auch für eine Aussage vorgeladen. Sie hob in einer eidesstattlichen Erklärung, die die Anwälte Strohms vorlegten, die Unterstützung durch ihn hervor. Sie beschreibt, dass er ihre Kinder unterstützte und sie Putz- und Waschdienste bei der Familie verrichtete und sprach sich nicht gegen Strohm aus. Dem von ihm aufgebauten Druck konnte sich die leidgeprüfte Frau – davon darf man ausgehen – auch nach dem Ende der Nazidiktatur nicht entziehen.

Ironie des Schicksals: unter anderem dank ihrer Aussage wurde Strohm in seinem Entnazifizierungsverfahren im April 1948 nur als „Minderbelasteter“ eingestuft und musste 1000 RM „Sühne“ bezahlen. Allerdings dürfte ihn die Geldstrafe nicht sehr belastet haben, da wenige Monate später bereits die Währungsreform durchgeführt wurde. Für 10 Reichsmark bekam man eine Deutsche Mark.

Gunter Demnig hat die Stolpersteine am 10.07.2020 vor dem Haus Seestr. 6 gelegt.

(10.07.2020 / at)

DerText beruht auf einer im Oktober 2019 erscheinen Broschüre mit dem Titel: „Im Gedenken an Eduard Löwenthal 1899 – 1941“. Die Autorinnen sind Julia und Sarah Löwenthal, Co- Autorin ist Angelika Taudte. Design: Saskia Staible.

Schreibe einen Kommentar