Büchenbronner Str. 34

An das Schicksal der dreiköpfigen Familie Neumann erinnern drei Stolpersteine in Ebersbach an der Fils. An jener Stelle, an der die Familie Neumann vorbeikam, als sie aus dem Pfarrhaus abgeführt worden war. Die Inschriften der Stolpersteine nennen die jeweiligen Namen und Lebensdaten der Ermordeten und fassen den letzten Lebensabschnitt zusammen.

Stille Helfer für Verfolgte

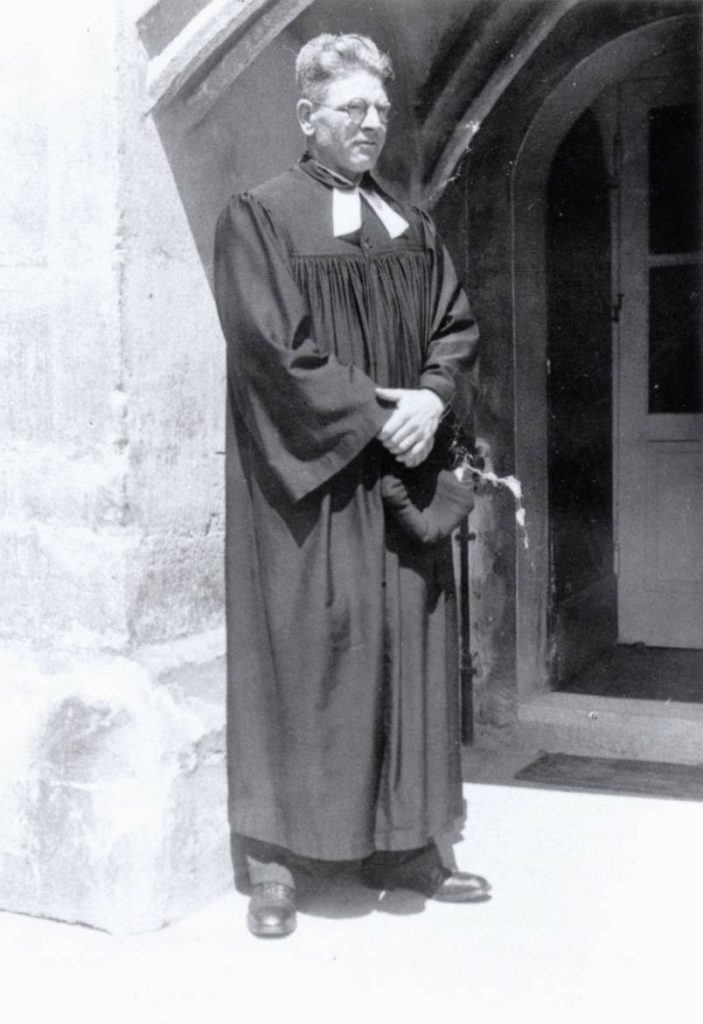

Die Hilfeleistung für Verfolgte durch das Pfarrerehepaar Hermann und Anneliese Diem und durch die Vikarin Ilse Härter sind seit einigen Jahrzehnten vage bekannt. In seinen 1975 veröffentlichten Lebenserinnerungen „Ja oder Nein. 50 Jahre Theologie in Kirche und Staat“ erwähnte Hermann Diem in einem kurzen Abschnitt, wie er eine jüdische Mutter und ihre beiden Söhne bei sich im Pfarrhaus versteckt hatte. Auch Ilse Härter, die von 1942-1944 in Ebersbach als Vikarin tätig war, sprach 1983 in zwei Seminaren über ihre Erlebnisse und Erfahrungen im Kirchenkampf der NS-Zeit. Erst 2011 wurden diese Vorträge publiziert. Eine Verknüpfungen des Ebersbacher Pfarrhauses zur württembergischen „Pfarrhauskette ergab sich erst durch die vermehrte Erforschung der stillen Helfer“. 17 Menschen konnte die Aktion „Pfarrhauskette“ vor der Ermordung retten. Es ist den zahlreichen Veröffentlichungen zu danken, dass ab November 2018 über die Lebensumstände und das Schicksal der dreiköpfigen Familie Neumann in Ebersbach umfassend berichtet werden kann.

Vor der Verfolgung versteckt gelebt

Wie viele Menschen im Ebersbacher Pfarrhaus oder in Privathäusern in Ebersbach kurzfristig versteckt gelebt hatten, ist unbekannt. Meist waren es Juden, denen man mit einem kurzfristigen Versteck vor Verfolgung durch die Nationalsozialisten ein wenig Schutz und ein Dach über dem Kopf geben wollte. Bislang sind zwei Beispiele für das Ebersbacher Pfarrhaus bekannt. Für ein Privathaus ist eine Begebenheit während des Zweiten Weltkrieges mündlich überliefert. Demnach begehrte damals der Ortsgruppenführer der NSDAP in Begleitung des Amtsdieners der Gemeinde Einlass in ein Wohnhaus mit der Begründung, dass eine „Jüdin“ im Haus versteckt sei. Einlass wurde ihm nicht gewährt.

Lebenserinnerungen einer Überlebenden

In ihrer 2014 in den USA erschienenen Biographie „Passing. Growing up in Hitler’s Germany“ erzählt Anita Witt, geborene Schröder, wie sie in Cannstatt als Tochter eines evangelischen Vaters und einer zum protestantischen Glauben konvertierten Jüdin aufwuchs. Ende August 1943 konnten ihren Eltern sie nach Ebersbach schicken, gerade noch rechtzeitig, bevor sie mit einer Kinderlandverschickung völlig von ihren Eltern getrennt werden sollte. Vermutlich über den Pfarrer der reformierten Gemeinde in Stuttgart, Kurt Müller und seiner Frau Elisabeth, kam der Kontakt nach Ebersbach zu Pfarrer Diem zustande. Für die beste Freundin der Tante von Anita Schröder wollte Kurt Müller schon einen Unterschlupf vermitteln, doch Dr. Marga Wolf lehnte ab. Sie starb 1944 in Theresienstadt. In Ebersbach verbrachte Anita Schröder die Kriegszeit. Sie lebte zunächst im Haus des Pfarrers Diem. Kurze Zeit später arrangierte man einen ständigen Aufenthalt bei einer Ebersbacher Familie, die eine Tochter im gleichen Alter hatte. Die jüdische Herkunft ihrer Mutter war ein „lebensgefährliches Geheimnis“ erzählte Anita Witt in einem Telefongespräch im Februar 2015. Dieses Geheimnis erzählte sie nicht einmal der Tochter der Gastfamilie, mit der sie zwei Jahre lang ein Zimmer geteilt hatte und mit der sie nach Göppingen in die Schule ging. Im April 1945, direkt nach dem Einmarsch der Amerikaner, kehrte sie zusammen mit ihren Eltern zurück nach Bad Cannstatt. Später wanderte sie in die USA aus.

Franziska Neumann und ihre Söhne Ludwig und Wolfgang

Nach längeren Recherchen kann seit November 2018 auch das Leben und Schicksal von Franziska Neumann und ihrer Söhne Ludwig und Wolfgang umfassender geschildert werden. Etwa drei Wochen lang lebten sie im Ebersbacher Pfarrhaus, also vier Monate vor Anita Schröder. Leider gehören die drei zu denjenigen Schützlingen der „Pfarrhauskette“, die von der Gestapo aus Ihrem Versteck heraus verhaftet wurden. Im April 1943 wurde die Familie im Ebersbacher Pfarrhaus verhaftet – ein wohl einmaliger Fall in der württembergischen Kirchengeschichte. Von Stuttgart aus wurden sie am 17. Juni 1943 nach Auschwitz deportiert, wo sie danach den Tod fanden.

Die Familie Neumann

Franziska und Erich Neumann lebten 1937 zusammen mit ihren beiden Söhnen als glückliche vierköpfige jüdische Familie zusammen. Erich Neumann hatte 1937 eine Stelle als Lehrer und Kantor an der orthodoxen jüdischen Gemeinde von Eschwege angenommen – mit seiner Ehefrau Franziska (genannt Fränze) und den beiden Söhnen Ludwig (genannt Lutz), drei Jahre und Wolfgang (genannt Wolfi), ein Jahr alt, führten sie so gut es ging ein ruhiges Familienleben. Das Novemberpogrom 1938 beendete das glückliche Leben. Während der Pogromnacht wurde Erich Neumann wurde über das Konzentrationslager Buchenwald ins Konzentrationslager Dachau verschleppt.

Im hohen Alter schrieb Erich Neumann seine Lebenserinnerungen auf. Seine Frau Franziska hatte demnach maßgeblich dafür gesorgt, dass er noch vor dem Jahreswechsel 1938/39 aus der Haft entlassen wurde. Um die Entlassung ihres Mannes aus Dachau zu beschleunigen, fuhr Franziska Neumann nach München und legte in der Gestapohauptzentrale im Wittelsbacher Palais ein Ausreisevisum für ihren Mann nach San Domingo vor. Dass das Visum des Pariser Reisebüros nicht echt war, fiel zu diesem Zeitpunkt niemanden auf. „She was ingenious, she was smart, and she could really figure things out“ beschrieb Erich Neumann seine Frau später in seinen Lebenserinnerungen. Am 28. Dezember 1938 wurde er zusammen mit 300 anderen Inhaftierten aus Dachau entlassen. Vor seiner Entlassung musste er noch unterschreiben, dass er innerhalb vier Wochen Deutschland verlassen würde. Am 29. Dezember gelangte Erich Neumann schließlich nach Kassel zu seinen Eltern, wo sich zu dem Zeitpunkt auch seine Frau und Kinder aufhielten. Jetzt erst fasste Erich und Franziska Neumann den Entschluss Deutschland zu verlassen. Von da ab lag es an Franziska Neumann die Auswanderung zu planen. Shanghai war eine Möglichkeit, die sich aber zu kurzfristig anbot, um den Haushalt geordnet auflösen zu können. Dann kam Franziska auf die Idee die Familie aufzuteilen und ihren Mann allein nach England zu schicken.

Die Familie wird getrennt

Da Erich Neumann die Voraussetzungen für das so genannte „Kitchener Camp“ erfüllte, konnte er ausreisen. Am 19.07.1939, früh am Morgen, nahm er Abschied von seiner Familie in Eschwege, der fünf Jahre alte Sohn Ludwig fragte ihn noch leise: „Gehst Du nach England“?

Franziska Neumann wollte später mit ihren Söhnen in die USA ausreisen. Der Kriegsausbruch verhinderte diesen Plan, die kleine Familie war in Deutschland gefangen. Franziska Neumann zog wohl noch im Oktober 1939 zusammen mit ihren Söhnen und ihrer Mutter Paula Müller nach Berlin. Sie hoffte in der anonymen Großstadt mehr Sicherheit wie in der überschaubaren Kreisstadt. Sie lebte dort zusammen mit ihrer Mutter, die sich um ihre Enkelkinder kümmerte, während Franziska Neumann bei der Arbeit war: sie war dienstverpflichtet beim Radiohersteller „Lorenz“. Mit Beginn des Krieges konnte sie nur noch über eine nach Madrid ausgewandtere Freundin Briefkontakt zu ihrem Mann in London halten. Die Lebensumstände in Berlin wurden bedrückender und das Leben immer gefährdeter. Auch an ihrem Arbeitsplatz, den Lorenzwerken faden Razzien statt, Menschen wurden verhaftet und verschleppt. Im März 1942 wurde Frieda Neumann, die Schwiegermutter von Franziska Neumann von Koblenz aus ins Ghetto Izbica deportiert – ob die Familie davon erfuhr ist unbekannt. Als Paula Müller dann am 14. Dezember 1942 nach Auschwitz deportiert wurde, spitzte sich die Lage für die Familie noch weiter zu. Der letzte Brief, den Franziska Neumann im März 1943 aus Berlin ihrem Mann schreiben konnte, drückt ihre Verzweiflung aus: „… BANGEN SEHR UM ZUKUNFT.“

Flucht nach Württemberg – die „Pfarrhauskette“

Als Franziska Neumann 1943 selbst den Stellungsbefehl zur Deportation erhielt, sah sie die Notwendigkeit zur eigenen Flucht. Es gab damals in Berlin mehrere Pfarrer der Bekennenden Kirche, die Juden bei der Flucht halfen. Solche Hilfesuchenden, die sich der Deportation entziehen und untertauchen wollten, wurden an bestimmte Pfarrhäuser in Ostpreußen und Württemberg vermittelt. Mehr als 40 Pfarrhäuser und deren Vertraute bildeten die württembergische „Pfarrhauskette“. Wer Franziska Neumann den Tipp gab, ist nicht bekannt. Über eine Zwischenstation in einem Pfarrhaus kamen sie und ihre beiden Söhne wohl Anfang April 1943 in Ebersbach an.

Ohne polizeiliche Meldung lebten sie nun im Pfarrhaus, bei Pfarrer Hermann Diem, seiner Ehefrau Anneliese und seinen beiden Kindern, die drei und acht Jahre alt waren. Ebenso im Pfarrhaus wohnte die junge Vikarin Ilse Härter. Die Neumanns wurden als „Berliner Bombenflüchtlinge“ getarnt. Zahlreiche sogenannte „Evakuierte“ oder „Umquartierte“ lebten damals verstreut in Ebersbach, die Neumanns waren also an sich nichts Besonderes im dörflichen Kriegsalltag. Alle Beteiligten versuchten einen gewöhnlichen Alltag für die geflüchteten Kinder herzustellen, so spielten die Neumann Söhne mit den Kindern des Pfarrerehepaares. Zur Versorgung mit Lebensmitteln sammelten die Mitglieder der Kirchengemeinde Lebensmittelmarken.

Bürgermeister Gustav Seebich, der von Pfarrer Diem eingeweiht war, wollte den Aufenthalt der Familie „legalisieren“, um damit die Gefahr für die Flüchtlinge und deren Helfer abzuwenden. Man wollte die Familie „auftauchen“ lassen. Dass es zur „Legalisierung“ der Familie nicht kam, geht aus der amtlichen Einwohnerkartei von Ebersbach jener Jahre hervor, die Franziska Neumann und ihre Kinder nicht erwähnt. Die stille Hilfe für die Untergetauchten war auch für die Helfer an sich gefährlich. Auch die Mesnerin Lina Politt war eine Mithelferin. Der Ausspruch „Du bringst uns noch alle ins KZ“ drückt die allgemeine Angst der Mutter der Mesnerin aus, ohne wohl Genaueres zu wissen.

Denunzierung – Verhaftung

Trotz der Warnung durch Frau Diem hatte Franziska Neumann einer angeblich vertrauensvollen Person nach Berlin geschrieben. Diese unbekannte Person ist die mutmaßliche undichte Stelle, die das Versteck im Pfarrhaus bei der Gestapo denunzierte. Im April 1943 wurde die dreiköpfige Familie vom örtlichen Gendarmeriemeister Hans Strohm in Begleitung eines weiteren Polizisten im Auftrag der Stuttgarter Gestapo im Pfarrhaus in der Büchenbronner Straße 34 verhaftet.

Obwohl Bürgermeister Seebich das Pfarrhaus telefonisch vor der drohenden Verhaftung warnen konnte, war eine Flucht mit den Kindern in dieser Eile nicht mehr möglich. Die Familie wurde nach Stuttgart gebracht, wo Franziska Neumann in Gestapohaft kam. Die Jüdische Kultusgemeinde Stuttgart organisierte für die beiden Jungen eine provisorische Unterkunft im jüdischen Wohn- und Altersheim von Buttenhausen. Dort wurden sie von der verbliebenen jüdischen Gemeinde besser versorgt und betreut als in Stuttgart selbst. Pfarrer Diem wurde nach der Verhaftung vom Ebersbacher Gendarmeriemeister Strohm verhört. Unter Lebensgefahr für sich und seine Familie musste er glaubhaft machen, nichts von der jüdischen Identität der Familie Neumann gewusst zu haben.

Deportation nach Auschwitz

Am 17. Juni 1943 wurde die dreiköpfige Familie dann von Stuttgart aus ins KZ Auschwitz deportiert, wo alle drei den gewaltsamen Tod fanden. Franziska und ihre Söhne Ludwig und Wolfgang wurden in der Nachkriegszeit offiziell für tot erklärt: Auschwitz, 30. Juni 1943. Von den insgesamt 22 Personen, die am 17. Juni von Stuttgart aus deportiert worden waren, hatten nur zwei überlebt.

Erich Neumann überlebt

Der einzige Überlebende der vierköpfigen Familie war der Vater. Er wanderte 1947 von London nach New York aus. Direkt nach Kriegsende begann er mit der Suche nach seiner Familie und anderen Verwandten. Anfang 1947 konnte er Kontakt zu Staatsanwalt Alfred Marx in Stuttgart, zu Bürgermeister Gustav Seebich, sowie zu Pfarrer Hermann Diem in Ebersbach aufnehmen. Von diesen erfuhr er, dass seine Frau und Söhne 1943 deportiert und ermordet worden waren. Nur wenige Verwandte hatten die Verfolgung durch die Nationalsozialisten überlebt. Wer die Familie denunziert hatte, konnte nie geklärt werden. Die verantwortlichen Stuttgarter Gestapobeamten der zuständigen Leitstelle für die Verfolgung und Deportation von tausenden von Menschen wurden 1952 durch das Schwurgericht Stuttgart von der Anklage frei gesprochen, ihre Mithilfe zum Mord blieb straflos.

Am 14. November 2018 wurden die Stolpersteine im Fußgängerweg in der Büchenbronner Straße 34 in Ebersbach vor dem Pfarrhaus durch Gunter Demnig verlegt.

(Uwe Geiger, Archiv Stadt Ebersbach / Fils, 14.11.2018)

Schreibe einen Kommentar